小鹿田焼・装飾技法

化粧土による方法

打ち刷毛目

甕や壺の胴部、皿の内側に施された、帯状や花びらを思わせるリズミカルな模様である。半乾きの素地の上にたっぷりと白土を塗り、それが固まる前に刷毛を当てて模様を表すが、ろくろの回転と刷毛の当て方の強弱により、濃淡の模様が表れる。

飛び鉋

甕や壺の胴部、皿の内側に施された、帯状のリズミカルな模様である。蹴ろくろ上で回転する器物に、湾曲し先のとがった鋼片を当て、当て方によって生じる鋼のバウンドによって器物の表面に刻みを入れる。中国の宋の時代や薩摩の龍門司窯の一部に見られるが、その他に該当するものは見られない。

指描き

素地に白化粧を施した直後に、素早く指で描く技法であり、古くから九州各地にあるが、昭和26年頃浜田庄司氏の影響で盛んに用いられだした。特別な道具を用いず、指先で描くのであるが、やり直しが利かず、一気に行うため確かな構成力と機転が必要である。

櫛描き

素地に直接または白化粧した上から、手製の短い櫛状の道具を用いて描くが、器を静止させたまま櫛を筆のように使用する方法と、ろくろで回転させながら櫛をゆらすように動かすだけで描く方法がある。この技法は古く李朝や古唐津にも多く見られる。

釉薬による技法

打ち掛け

釉薬を入れた柄杓を用いて、軽く水をまくような動作で器物にかける。半月状の模様が生じ、即興的な面白さがある。数種の釉薬を別々に壺のあちこちに打ち掛けることもあり、単純な模様でありながら、変化も楽しめる。

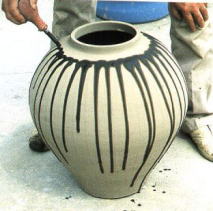

流し掛け

スポイトや先の細い柄杓に入れた釉薬を、長めの線状に流して表した模様。蓋付きの壺や半胴の甕類に多く施されているが、連続した線の集積は、シンプルでありながら、直線から受ける快い強さを感じる。